|

Vorbemerkung: Projekt „Lichtverhältnisse“ : Der untenstehende Text entstand im Rahmen eines größer angelegten Projekts zum „Licht der Frühen Neuzeit“. Wie sich sehr schnell zeigte, muss der Versuch, etwas über das Licht vergangener Zeiten zu sagen, vor allem der Kompliziertheit der Verhältnisse Rechnung tragen: Jede (zumindest jede irdische) Lichtsituation ist, wie man in Anlehnung an Althussers Begriff der ‚Überdeterminierung’ sagen könnte, vielfach ‘überbelichtet’; in ihr überlagern sich die heterogensten Bestimmungen und Besetzungen: die physikalischen Lichteigenschaften in ihren historisch unterschiedlichen Beschreibungen, die Weisen der technischen Produziertheit und Erkennbarkeit des Lichts, das Zusammenspiel von wissenschaftlichem und alltäglichem Lichtwissen, die Schichten der mythischen, religiösen und philosophischen Bedeutungszuschreibung, die Geschichte der Darstellungskonventionen des Lichts, seine Einbettung in kultische Praktiken, seine Stellung in der Geschichte der sinnlichen Wahrnehmung und des Körpergefühls usw. usf. Die historische Lichtanalyse hat es, mit anderen Worten, immer mit einem ‚Mischlicht’ zu tun: mit einer vielfältig zusammengesetzten, heterogenen Wirklichkeit, in der physikalische und metaphysische, technische und kulturelle, ästhetische und politische Bestimmungen untrennbar miteinander verwoben sind. Aus der Voraussetzung, dass Lichtverhältnisse immer nur als gemischte Verhältnisse zu analysieren sind, ergibt sich erstens der interdisziplinäre Ansatz des Projekts: Um Lichtsituationen zu beschreiben, ist es nötig, die verschiedensten Wissenschaften mit einzubeziehen und auch vor der großen Schwelle, die die Geistes- von den Naturwissenschaften trennt, nicht haltzumachen. Zweitens erzwingen die verwickelten Verhältnisse eine kleinformatige Darstellungsweise. Um nicht bei allgemeinen Bemerkungen über das Licht einer „Epoche“ oder eines geographischen Großraums stehen zu bleiben, konzentriert sich die Untersuchung auf einzelne, zeitlich und räumlich begrenzte Lichtsituationen, auf kurze Episoden und lokale Szenen des Lichts. Die hier erzählte „Geschichte eines Lichtflecks“ versteht sich als Übung in einer solchen „Lokalgeschichte“ des Lichts.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Stephan Gregory studierte Medizin in Marburg und Berlin, Philosophie und Literaturwissenschaft in München und Wien, arbeitete für den Bayerischen Rundfunk in München und lehrte an der Merz-Akademie in Stuttgart. Seit 2010 ist er Juniorprofessor für Mediale Historiographien an der Bauhaus-Universität Weimar. Er arbeitet an einem Projekt zu "Licht und Wissen in der Frühen Neuzeit" (http://www.uni-weimar.de/medien/ historiographien/?page_id=58). |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

München, Pfarrkirche St. Peter, nördliches Seitenschiff. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die folgenden Überlegungen kreisen um ein Ereignis, das sich am 28. April 1783 in der Münchner Peterskirche, der ältesten Pfarrkirche der Stadt, zugetragen hat. Einer zu dieser Zeit noch gebräuchlichen Schreibweise folgend, kann man es als ein „Eräugnis“ betrachten – als etwas, das den Augen zustößt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Johann de Pay: Beweinung Christi (Kopie nach Anton van Dyck), Öl auf Leinwand, um 1740, München, Peterskirche |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Am Morgen dieses 28. April, eines Montags, der als heiter und sonnig beschrieben wird, wohnt die fromme Dienstmagd eines Metzgers „sehr andächtig“ dem heiligen Messopfer bei, das auf dem St. Quirins-Altar, in einer Seitenkapelle von St. Peter, entrichtet wird. „Mit gefalteten Händen“ erhebt sie „ihre zährenvollen Augen“ zu „der schmerzhaften [...] Mutter Maria“, deren Bild die Kapelle schmückt; und, „sehet Wunder, auf einmal wurde sie gewahr, daß dieses annehmliche und schmerzvolle Mariabild die Augen wende“[1]. Auf den ersten Anblick dieses Wunders erschrack die Dienstmagd ungemein heftig darüber, also zwar, daß sie fast erblaßte. [...] Sie gieng aus der Kapelle, erzählte diese Erscheinung denen in der Kirche herumknieenden Leuten, welche gleich haufenweise hinzueileten, und das Mariabild betrachteten. [Und] schier alle beyderley Geschlechts konnten mit offenen Augen sehen, wie das gemahlene Mariabild die Augen bewege, und traurig hin und her sehe.“[2] Dass sich dieses Wunder in Zeiten der Aufklärung abspielt, merkt man nicht am Verhalten der Gläubigen – sie eilen wie eh und je in Scharen herbei –, sondern an dem der Kirchenoberen: denen ist die Sache unangenehm. Und so bedienen sie sich des Kunstgriffs, den man für solche Fälle parat hat, nämlich das Objekt der frommen Begierde unter einem Vorwand der Anschauung zu entziehen. Auf Geheiß des Bischofs wird das Bildnis „mit dem zur Fastenzeit gebräuchlichen Vorhang bedecket“ – wodurch allerdings, wie man sich denken kann, der „Zulauf und Eifer des Volkes“ nur verstärkt wird.[3] Selbst vor dem „verhüllten Bildniß“ findet sich täglich eine „unglaubliche Menge Volkes“ ein.[4] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

anonym: Beweinung Christi (Kopie nach Johann de Pay), Öl auf Leinwand, um 1783, Münchner Stadtmuseum. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Gnadenbildnis der Schmerzhaften Mutter JESU, Kupferstich von J.N. Maag, um 1783, Münchner Stadtmuseum |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zugleich treibt der Entzug des Objekts die mediale Reproduktion voran. Während das Bild hinter dem Vorhang verschwindet, taucht eine Fülle von Nachbildern auf, die sich an seine Stelle setzen. Neben einer gemalten Kopie besitzt das Münchner Stadtmuseum heute 133 verschiedene Kupferstich-Variationen des Altarbilds, die alle noch ganz im Bann des Wunders, teilweise aber wohl vor verschlossenem Vorhang, aus dem Gedächtnis oder der Phantasie angefertigt wurden.[5] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Johann de Pay: Beweinung Christi (Kopie nach Anton van Dyck), Öl auf Leinwand, um 1740, München, Peterskirche |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ohne erst einen Schleier lüften zu müssen, lässt sich heute das Bild in Augenschein nehmen, um das sich alles dreht. Es handelt sich um die Kopie einer Beweinung Christi Anton van Dycks,[6] die zur Mitte des 17. Jahrhunderts von Johann de Pay, einem Kabinettsmaler des Kurfürsten angefertigt worden ist. [7] Bis zum Tag seiner Verzauberung führt das Gemälde in einer Seitenkapelle von St. Peter ein beschauliches Dasein. Immerhin zählt das Gemälde zu den kleineren Sehenswürdigkeiten der Stadt; ein Reisender und „Liebhaber der bildenden Künste“ wird es daher nicht versäumen, die so „annehmliche“ Darstellung eines kurzen Blicks zu würdigen: „Der todte Leichnahm Christi, auf dem Schooß seiner betrübten Mutter, welche im Jammer zum Himmel blickt; die geliebte Jüngerin Magdalena küßt die starre Hand; Johannes gegenüber, das Sterbegewand im Arm.“[8] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Johann de Pay: Beweinung Christi (Detail) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dieses Bild des Todes erwacht an dem bewussten Apriltag auf merkwürdige Weise zum Leben. Die Augen der Maria beginnen sich zu verdrehen, und es hat den Anschein, als ob sich die Bewegungen mit zunehmendem Volksandrang verstärken und beschleunigen würden. Der Dienstmagd kommt es vor, als finge das Bildnis an, seine Augen, „ganz klärlich und langsam zu erheben, und sogleich wieder sinken zu lassen“[9]; in der Wahrnehmung der Hinzugekommenen richtet Maria die Augen nicht nur „gänzlich über sich, gegen den Himmel“[10], sondern auch auf das anwesende Volk; die später Eintreffenden schließlich beteuern, dass sich „die Augen Mariä“[11] „mit fast gänzlicher Verlierung des schwarzen Augapfels“[12] verdreht hätten, um gleich darauf wieder in ihre vorherige Position zurückzuschnellen.

Das Licht, das am Morgen des 28. April 1783 auf die schmerzhafte Maria und ihre Bewunderer gefallen ist, lässt sich nicht wiederbringen. Zwar befindet sich das Bild noch immer in der Kirche, es ist aber in doppelter Hinsicht nicht an seinem Platz geblieben: Erstens hat es die Kapelle gewechselt, zweitens ist das ganze Gebäude heute vielleicht noch das gleiche, aber nicht mehr dasselbe. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

München, St. Peter, Zerstörte Nordwand des Langhauses, Photographie 1946. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Was man jedoch sagen kann, ist, dass die Peterskirche, trotz ihrer romanischen und gotischen Ursprünge, im 18. Jahrhundert eine barocke bzw. eine Rokoko-Kirche darstellt, zumindest in ihrem Inneren. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

München, St. Peter, Decke des Mittelschiffs |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der Hochaltar stammt von den Brüdern Asam, Stuckaturen und Deckengemälde von Johann Baptist Zimmermann, auch alle Fenster gehen auf die Barockisierung zurück.[13] Wenn es also so etwas gibt wie ein „barockes Licht“, so muss es auch in der Peterskirche des Jahres 1783 geherrscht haben, besonders an einem heiteren Apriltag. Was hat nun das Licht mit dem Ereignis der Augenwendung zu tun? Einen ersten Hinweis gibt die „vorurteilslose“ Wunderanalyse des aufgeklärten Weltgeistlichen Ignaz Schmid: Er bemerkt, dass das Bild „sehr gut, und mit sehr viel Empfindung“[14] gemalt sei: |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Johann de Pay: Beweinung Christi (Detail) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

„Besonders ist das linke Aug [...] sehr täuschend. Diese Weiße im Auge, das sich so sittsam und natürlich herabsenkt, verführet, und man glaubt wirklich, daß es einem, man mag hintreten wo man will, überall nachsehe.“[15] Merkwürdigerweise ist es also nicht die Pupille der Madonna, die den Betrachter, wo er auch sei, anzusehen scheint; diese ist ja vielmehr, wie die Augenzeugen beschreiben, nach oben verrückt. Es ist vielmehr das „Weiße im Auge“, durch das hier der Eindruck eines Blicks entsteht; eines Blicks, der zudem als „verführerisch“ beschrieben wird. Dieses Hervortreten des Blicks sei, wie Schmid weiter schreibt, „gewiß kein Mirakel; es ist vielmehr Natur, die der Maler mit kühner, schöpferischer Hand auf die Leinwand getragen hat“[16]. Doch entgegen Schmids offenkundigem Bemühen, die Sache wieder auf vertrautes Terrain zu bringen, geht es hier nicht einfach um die Darstellung eines Auges, die so naturgetreu wäre, dass sie wie ein echtes Auge aussieht. Vielmehr scheint die Übertragung, die der Künstler vollführt hat, gerade darin zu bestehen, dass aus dem natürlichen Auge etwas anderes wird als ein Auge, nämlich ein Blick. Bereits Heinrich Wölfflin hat darin die Besonderheit der barocken Porträtmalerei erkannt: „In einem andern Sinne als vom klassischen Bildnis muß man vom Bildnis des Barock sagen, nicht das Auge, sondern der Blick sei sein Inhalt“[17]. Wie Sartre in einem berühmten Abschnitt von Das Sein und das Nichts beschrieben hat, ist dieses Verhältnis von Auge und Blick als eines der wechselseitigen Ausschließung zu denken: „Statt den Blick an den Objekten, die ihn manifestieren, wahrzunehmen, erscheint mein Erfassen eines auf mich gerichteten Blicks auf dem Hintergrund der Zerstörung der Augen, die ‚mich ansehen’: wenn ich den Blick erfasse, höre ich auf, die Augen wahrzunehmen.“[18] Für die optische Grundlage dieses Triumphs des Blicks über das Auge hat sich besonders der Psychoanalytiker Jacques Lacan interessiert; er beschreibt sie als eine „Täuschung des Auges“[19], in der die Überflutung durch das Licht das geometrische, lineare Abbildungsverhältnis zerstört. Anstatt in perspektivischer Distanz zu bleiben, rücken die Dinge dem Betrachter auf den Leib, oder, wie es bei Lacan heißt: „Les choses me regardent“ – „die Dinge blicken mich/ gehen mich an“[20]. Auch Weltpriester Schmid, der die Verführungskraft des weißen Flecks im Auge der Maria bemerkt hat, versäumt nicht, sie mit der Macht des Lichts in Beziehung zu setzen. Intuitiv wellentheoretisch beschreibt er das Licht als „ein bewegliches Wesen“[21], das die Geraden der geometrischen Optik in Schwingung versetzt und die perspektivische Ordnung untergräbt: „Wenn ich nun einen Gegenstand scharf und lange betrachte, so wirket das Schweben der Lichtstrahlen immer mehr [...] auf mein Auge, [...] und eben daher scheinet die Vibration zwischen meinem Auge und dem betrachteten Punkte eine Veränderung oder Verrückung dieses Punkts selbst zu seyn.“[22] Entscheidend ist, dass der Punkt, um den es geht, nämlich das Weiße im Auge der Maria, eben gerade kein Punkt im geometrischen Sinn mehr ist, sondern ein, wie es bei Lacan heißt, „point lumineux“, ein Leucht- oder Strahlpunkt, der nicht durch das Zusammenfallen zweier Linien, sondern durch das „Rieseln“ des Lichts bestimmt wird.[23] Ist die geometrale Ordnung des Sehens auf die Möglichkeit gegründet, einen Punkt zu machen (sei es ein Augenpunkt, Fluchtpunkt oder Bildpunkt), so bezeichnet der Lichtfleck die Verunsicherung dieser Ordnung und die Insistenz einer anderen Art der Wahrnehmung, die man eher als Inkarnation denn als Repräsentation bezeichnen muss. Der Fleck ist gleichsam der geborene Träger des Blicks, jener Instanz im Bild, die das Abbildungsverhältnis durchbricht und das Sehen auf ein Gesehenwerden zurückwirft. Das Bild, sagt Lacan, „blickt mich an/me regarde auf der Ebene des Lichtpunkts, wo alles ist, was mich angeht/me regarde“[24]. Es ist der Fleck im Bild, von dem aus das Licht zurückblickt, sich in die Köper der Subjekte versenkt und sie mit dem Licht zeichnet (sie „photo-graphiert“[25], wie Lacan wortspielerisch sagt).

In einem Bild sind es also die Reflexe und Überstrahlungen, die Effekte des Glanzes, des Schimmerns, des Leuchtens, in denen die Herrschaft der Repräsentation auf der Kippe steht und sich in das faszinierend-erschreckende Erscheinen eines Blicks verkehren kann.[26] Anders als Spiegelungen in glatten Spiegeln, die den Gesetzen der euklidischen Geometrie gehorchen, sind die Lichtreflexe und Glanzeffekte, die zum Träger eines Blicks werden können, weder identisch wiederholbar noch vorhersagbar. Dem „Blick-Punkt eignet stets etwas von der Ambiguität eines Juwels.“[27] So sind es ausgerechnet die Phänomene des Lichts, die einen letzten Widerstand gegen die Aufklärung leisten. Einer Wissenschaft, die gerade dabei ist, „jegliches Seiende so vor sich zu bringen, daß der rechnende Mensch des Seienden sicher und d. h. gewiß sein kann“[28], muss ein unberechenbarer Lichteinfall ebenso abscheulich vorkommen wie die damit verbundene Möglichkeit eines „Rendez-vous mit dem Realen“[29]. So wird der Einsatz der Aufklärung darin bestehen, auch diese letzte Bastion des Wunderbaren zu stürmen und das Licht wieder auf die gerade Bahn zu bringen. „Dieses Sicherstellen“ wird, wie man mit Heidegger ergänzen kann, „ein Berechnen sein, weil nur die Berechenbarkeit gewährleistet, im voraus und ständig des Vorzustellenden gewiß zu sein“[30]. Für das Wunder von 1783 leistet dies ein gewisser Johann Nepomuck Fischer, Doktor der Theologie, Professor für reine Mathematik in Ingolstadt und astronomischer Observator an der dortigen Sternwarte. 1781 als Jesuit aus dem Universitätsdienst entlassen, lebt er mit einer bescheidenen Pension in München und versucht sich mit gelegentlichen Schriften zu den verschiedensten Gegenständen im Gedächtnis der Menschheit zu halten.[31] In seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, die als „unbeständig“ charakterisiert wird,[32] ragen die Forschungen zur Optik hervor. 1779 hat er mit einer Arbeit über die „Beugung des Lichts“ den Preis der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften errungen; Lichtenberg hat sich sehr wohlwollend über diese Schrift geäußert, der Fischer das stolze Motto „Hanc ego de tenebris lucem“ – „Dieses Licht [bringe] ich über die Dunkelheit“ – vorangestellt hatte. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Anonym [Johann Nepomuck Fischer]: „Vernünftige Gedanken von der wunderbaren Augenwendung“, München 1783. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ähnlich selbstbewusst nähert sich Fischer 1783 dem Bild in der Münchner Peterskirche, das er einer gründlichen Analyse unterziehen wird: „So wenig ich ein Freund des Gedränges bin, so wagte ich mich doch nach einigen Tagen unter den Haufen, nicht um auch Wunder zu sehen; sondern um das zu sehen, was ich vermuthen konnte, dass es andere übersehen hätten. - Ich kam; ich sah; ich entdeckte, was ich vermuthete.“[33] Fischer hält sich nicht mit der psychologischen Diskreditierung einer von den Phantasien überfluteten Wahrnehmung auf; für ihn handelt es sich darum, den Mechanismus der Täuschung aus den Gegebenheiten von „Licht und Auge“ herzuleiten. Für augenrollende Marienbilder soll in Zukunft nicht mehr die Theologie, sondern allein die „Wissenschaft des Sehens“[34] zuständig sein. Mit deren Hilfe, so verspricht Fischer, werde er „die Wundererscheinung“ in seine Macht bekommen „wie ein Marionettenspieler die Gliedmassen seiner Puppen“[35]. Gestützt auf Johann Heinrich Lamberts Theorie der Lichtmessung oder „Photometrie“[36] – dazu gleich mehr – unternimmt Fischer eigene Versuche, die die abweichende Größenwirkung unterschiedlich heller Farbflächen belegen. Diesen Effekt schreibt Fischer der eigentümlichen Struktur der Netzhaut zu, auf der das „Bild, anstatt aus lichten Punkten entworfen zu seyn, aus kleinen Lichtkreisen zusammengesetzt wird“[37]. Weil die Lichtempfindung „auf der Netzhaut über die Gränzen des Raumes, welchen es auf derselben einnimmt“[38], hinausgreift, kann der helle Teil eines Bildes den Raum eines benachbarten dunklen Teils vermindern, oder sogar – wenn er „sehr blendend“ ist – „gänzlich verdecken“.[39] Nun ist der Lichtfleck im Auge der Madonna offenbar „blendend“ genug, um eine solche Wirkung hervorzurufen; umso mehr, nachdem das Bild gerade erst aus der „Meisterhand“ des Hofmalers Oefele zurückgekommen ist, „der es aufzufrischen in seinem Hause hatte“.[40] So bringt der (durch die Restaurierung noch unterstützte) Kontrast zwischen dem Weißen und dem Schwarzen im Auge der Maria mit berechenbarer Sicherheit den Effekt einer Überstrahlung, und damit bei allen, die dafür empfänglich sind, auch den subjektiven Eindruck einer Augenverdrehung hervor. Womit das Wunder erklärt wäre.

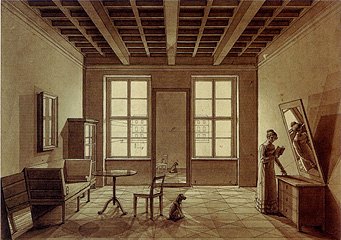

Wie die Münchner Augenwendung von 1783, dieses kleine Ereignis am Rande des aufgeklärten Europas zeigt, wird man den von Jonathan Crary für die Zeit um 1800 konstatierten „Bruch“ mit dem Camera-Obscura-Modell des Sehens[41] schon ein wenig früher ansetzen müssen. Doch während die geometrische Optik in die Krise gerät, wird auch schon an ihrer Rettung gearbeitet. Der Mathematiker und Physiker Johann Heinrich Lambert, auf dessen Arbeiten Fischers Analyse sich gründet, hat die Probleme der Camera Obscura von zwei Seiten her angegriffen: einerseits durch eine Erweiterung der Perspektivlehre, andererseits, indem er den Lichteindruck einer mathematischen Berechnung zugänglich machte. Mit der „Freyen Perspektive“[42], die er 1759 vorschlägt, wird die perspektivische Projektion zu einem einfachen und mechanisierbaren Verfahren, das gar nicht anders kann, als korrekte Bilder zu entwerfen. Was dabei herauskommt, zeigen die Arbeiten des Malers Johann Erdmann Hummel, der als sogenannter „Perspektiv-Hummel“ den Studenten der Berliner Kunstakademie die Lambertsche Projektionstechnik lehrte. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Johann Heinrich Lambert: La perspective affranchie de l'embaras du plan géometral, 1759, Figur XIII |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Johann Erdmann Hummel: Studienblatt, 1820 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Heißt also „Freye Perspektive“ keineswegs Freiheit von Perspektive, so bildet auch Lamberts eigentliche optische Erfindung, die „Photometrie“, keine Infragestellung des geometrischen Modells, sondern den Versuch, die darin auftretenden, lichtbedingten Abweichungen zu berechnen und auszugleichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Johann Heinrich Lambert: Photometria, Augsburg 1760 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Solange aber noch nicht „ähnlich wie ein Thermometer [...] auch ein Photometer erfunden“[43] ist, bleibt die Lichtmessung auf die vergleichende Beobachtung von Leuchtintensitäten angewiesen – und ist damit den verschiedensten Irrtümern ausgesetzt. Das Ziel ist dennoch deutlich: Es besteht darin, der Optik der Leuchterscheinungen die gleiche mathematische Exaktheit zu geben wie der Optik der Strahlenbrechung. Beherrscht man beide Register: perspektivischen Entwurf und Lichtgebung, so steht einer exakten Konstruktion der Wirklichkeit nichts mehr im Weg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Johann Erdmann Hummel: Granitschale im Berliner Lustgarten, 1831. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

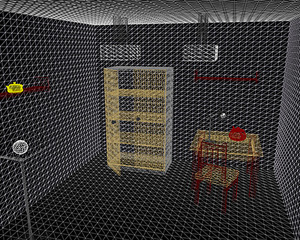

| Dass es jedoch nicht so einfach ist, die exakte Perspektive mit einem halbwegs natürlich wirkenden Licht zusammenzubringen, davon zeugt nicht nur dieses Aquarell des schon erwähnten Hummel, davon zeugen auch die Probleme der heutigen Computergraphik, innerhalb ihres cartesischen Raumgitters den Beleuchtungseffekten einer Welt Rechnung zu tragen, die nicht allein aus polierten Oberflächen besteht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zimmer-Szene, Wireframe-Modell, |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gegenüber dem „Ray-Tracing“, einer vektorgraphischen Prozedur, die der Lambertschen Freyen Perspective verwandt ist, stellt das sogenannte „Radiosity“-Verfahren den Versuch dar, die diffusen Reflexionseffekte beleuchteter Flächen in den Griff zu bekommen – ein Anliegen, das sich mit dem der Photometrie deckt. Immer noch gilt dabei, was Lambert über das Verhältnis der beiden Verfahren gesagt hat: Gegenüber der perspektivischen Konstruktion bleibt die Erfassung der Lichtwirkungen „noch so weit zurück, daß wir noch nicht alle Erscheinungen daraus erklären und noch weniger unbekannte voraussehen können“[44]. Selbst für die heutigen Konstrukteure des Scheins bildet die photometrische „Radiosity“, wie Friedrich Kittler bemerkt hat, nur einen „Notfallalgorithmus“: im Gegensatz zum Raytracing frisst er „dramatisch höhere Rechenzeiten“[45]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Mit Radiosity-Verfahren berechnete Szene, Quelle:http://dudka.cz/ rrv/files/ screenshot/ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

In beiden Fällen – Perspektivlehre und Photometrie – besteht der Reiz der Mathematisierung vor allem in der Möglichkeit, die optischen Prozesse kurzerhand umzukehren. Lambert träumt von einer, wie er sagt, „transcendente[n] Optik“[46], die mit ebensolcher Leichtigkeit „aus dem Wahren den Schein“ konstruieren würde, wie sie umgekehrt „aus dem Schein das Wahre“[47] re-konstruieren könnte. Lamberts mathematische Optik soll also nicht nur die Konstruktion beliebiger Bild-Welten aus dem rechnenden Geist ermöglichen; sie soll auch – und das wäre ihr „transzendentales“[48] Moment – die Konstruktionsbedingungen eines beliebigen Bildes freilegen können. So fällt es nicht schwer, durch Umkehrung der perpektivischen Regeln in einem gegebenen Bild „den Gesichtspunkt [zu] finden, dessen der Künstler sich bedient hat“[49]. Im Fall der Photometrie ist die Rückrechnung vom Schein auf das Wahre zwar nicht so einfach, sie ist aber – das zeigt Fischers Münchner Wunderanalyse – durchaus möglich.

Für die neue „Episteme der Endlichkeit“, deren Durchsetzung gegen Ende des 18. Jahrhunderts Foucault in seiner Ordnung der Dinge beschrieben hat, gibt Johann Nepomuck Fischers optische Demonstration ein frühes und zugleich vollkommenes Beispiel; geradezu buchstäblich entspricht sie der Forderung, dass, wie es bei Foucault heißt, „der ganze Raum der Repräsentation endlich auf einen Blick aus Fleisch bezogen würde“[50]. War es für das geometrische Modell gleichgültig, ob das Bild auf eine Leinwand oder eine Netzhaut projiziert wird, so kommt nun alles darauf an, zu wissen, was sich in den Falten der Retina, sozusagen hinter dem Rücken des cartesischen Subjekts abspielt. Dem sich auf diese Weise ausbildenden Programm einer „transzendentalen Ästhetik“ des Sehens liegt dabei immer auch die Idee zugrunde, dass man die Gesetze des Augenscheins nur kennen müsse, um daraus – durch eine Art „reverse engineering“ – die Rohdaten der Wahrnehmung zurückzugewinnen. Man müsse also nur von dem Bild, das sich darbietet, die medialen Einflüsse wieder abziehen, um zu seiner Wahrheit zu gelangen, – ein Verfahren, das sich im Fall der Münchner Augenwendung als durchaus erfolgreich erwiesen hat. Anders als erhofft, ist damit allerdings ein Spiel ohne Grenzen angestoßen. Anstatt in „die reine Transparenz eines allumfassenden Blickes“[51] zu münden, bewirkt die transzendentale Einstellung eine immer neue Aufspaltung der Perspektiven. Nie findet man eine Wahrnehmung; immer hat man es mit zwei in Konkurrenz tretenden Wahrnehmungen zu tun: mit einem geraden Blick, der sieht, was er sieht, und mit einem schrägen Blick, der die Voraussetzungen dieses Sehens ins Auge fasst. Foucault hat diese Figur eines sich in zwei Achsen spaltenden Blicks als „empirisch-transzendental[e] Reduplizierung“[52] bezeichnet; mit einem Ausdruck, der der Zeit geläufiger und der optischen Wissenschaft näher ist, könnte man aber auch von ‚Schielen’ sprechen. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Johann Nepomuck Fischer: Theorie des Schielens, Ingolstadt 1781 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Wie es sich trifft, hat der gleiche Fischer, der 1783 den geraden Blick der Wunderseher von der Seite betrachtet, zwei Jahre zuvor eine Theorie des Schielens veröffentlicht, die diesen „so auffallenden Fehle[r]“[53] nicht nur als medizinisches Problem, sondern zugleich als eine ästhetische und moralische Provokation begreift. Die im Schielen zutage tretende „Verquertheit“ und „Verdrehtheit“ des Blicks müsse zugleich als Zeichen einer inneren „Entstellung“ gelesen werden; keinen Makel solle man sich daher „weniger erlauben“ als diesen des „Verräthers der Geheimnisse unseres Herzens“[54]. Erstaunlich ist nicht diese „so nachtheilige Deutung“[55] – die ganz konventionell ist – sondern vielmehr, dass sie in einem Text auftaucht, der das Schielen als einen rein körperlichen Fehler zu behandeln beansprucht. Vielleicht hat dies mit dem zu tun, was man die epistemologische Herausforderung des Schielens nennen könnte. Die Überkreuzung der Blicke bildet nicht nur eine lebende Provokation der Camera Obscura und ihres monokularen Abbildungsmechanismus; ein aufgeklärter Geist wie Fischer muss das Schielen wohl auch deshalb als „störend“ empfinden, weil es eine Art höhnischer Wiederholung seiner eigenen Erkenntnisstruktur darstellt. Die wissenschaftliche Einstellung, die sich als höhere Form des Erkennens über die naive Wahrnehmung und ihre Täuschungen erheben wollte, findet im Schielen das Bild ihrer Gespaltenheit. In einem nervösen Flackern springt sie hin und her zwischen dem Sehen von etwas als etwas – und dem Versuch, dieses Sehen selbst zu sehen. So liegt das „Unangenehme“ des Schielens auch darin, dass es in aufdringlicher Weise die Medialität des aufklärerischen Blicks offenbart. Die Tücken eines solchen Verdopplung der Perspektiven muss Johann Nepomuck Fischer schließlich am eigenen Leib erfahren. In Zeiten allgemeiner Aufklärung ist selbst der überlegene Blick des Wissenschaftlers nicht davor gefeit, noch einmal von der Seite betrachtet, scheel angesehen, und als ein gewöhnliches, unvollkommenes Sehen entlarvt zu werden. Das Sehen, das den Blick ausschalten, sich vom Gesehenen nicht betreffen lassen will, kann nicht verhindern, dass es bei anderer Gelegenheit selbst zum Gesehenen, zum Angeblickten wird. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

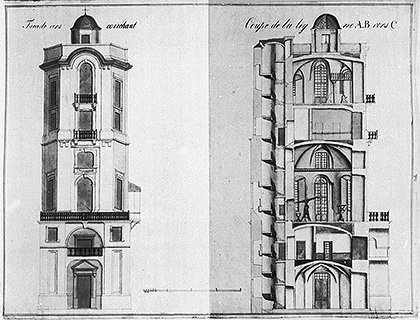

Andreas Traitteur: Mannheimer Sternwarte, Ansicht und Aufriß des Turms, 1811 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Nach fünf Jahren der Stellungslosigkeit wird Fischer 1786 zum Hofastronomen und Leiter der Mannheimer Sternwarte ernannt. Er macht sich sogleich dadurch unbeliebt, dass er den erst vor 10 Jahren fertiggestellten Beobachtungsturm mit allem Drum und Dran für unbrauchbar erklärt. Auch leichte Bodenerschütterungen übertrügen sich auf die astronomischen Apparate und ließen die Messungen ungenau werden. Einer zur Prüfung der Sache eingesetzten Kommission erklärt Fischer, die Messinstrumente seien wertlos, bis auf diejenigen, die er selbst erfunden habe; diese könne er aber nicht benutzen, weil der „elende Turm dauernd zittere und schwanke, was sich auf die Instrumente übertrage“[56]. Demgegenüber kommen die Gutachter, die eher mit dem Architekten des Turms sympathisieren, zu dem Schluss, dass das Zittern der Instrumente „nicht auf Erschütterungen des Bauwerkes, sondern auf nicht angezogene Klemmschrauben“[57] zurückzuführen sei. Die Kommission kommt schließlich zu einem Urteil, das sich wie eine boshafte Replik auf Fischers Münchner Wunderanalyse liest: Hatte Fischer den Gläubigen gezeigt, dass sich die wahrgenommene Veränderung nicht an den Augen der Maria, sondern in ihren eigenen Augen ereigne, so unterstellen nun die Kommissionsmitglieder, dass es mit dem Schlingern des Mannheimer Turms eine ganz ähnliche Bewandtnis habe, dass nämlich – wie es im Abschlussbericht heißt – „die schwankende Bewegung im Körper des Astronomen“[58] zu finden sei. Unter dem scheelen Blick der Anderen also verkehrt sich die transzendentale Einstellung des Wissenschaftlers in einen gewöhnlichen, empirischen Blick, – einen Blick, der schwankt, weil sein Herr zu viel trinkt und darüber vergisst, die Klemmschrauben anzuziehen. Wenn die Geschichte noch einer Moral bedarf, so findet sie sich bei dem – sonst in seiner Aufklärungskritik nicht so subtilen – Jesuitenpriester Joseph Anton Weißenbach. 1787, während sich Fischer noch mit dem Mannheimer Turm herumärgert, weist er die Vertreter der neuen Wissenschaft darauf hin, dass „das Licht, das mir andere zeiget, mir allemal auch mich zeiget. Ich kann die Augen nicht für andere offen haben, und für das schließen, was mir selbst begegnet.“[59]

Literatur: Bexte, Peter: Denkbilder und andere blinde Flecken. Vom 'Wahr'-Nehmen zum Digitalisieren. Vortrag auf der Tagung »(Un-)Sichtbares und Medien. Bild - Sprache - Verstehen«, Hattingen 23.-25.10.2002. Online verfügbar unter http://www.hattingen.dgb-bildungswerk.de/doku/RIC2002/Material/Bexte_hattingen_Main.htm, zuletzt geprüft am 28.11.2003. Crary, Jonathan: Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert (1990). Dresden/ Basel: Vlg. der Kunst, 1996. Cremonini, Andreas: Über den Glanz. Der Blick als Triebobjekt nach Lacan. In: Claudia Blümle und Anne von der Heiden (Hg.): Blickzähmung und Augentäuschung. Zu Jacques Lacans Bildtheorie. Zürich/ Berlin: Diaphanes, 2005, S. 217–248. Dehio, Georg: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. München. München: Deutscher Kunstverlag, 1996. Fischer, Johann Nepomuck: Theorie des Schielens. Veranlasset durch einen Aufsatz des Grafen von Büffon über eben diesen Gegenstand. Ingolstadt: Lutzenberger, 1781. Fischer, Johann Nepomuck: Vernünftige Gedanken von der wunderbaren Augenwendung einer Marienbildniß bey St. Peter in München. In: Der beste Nachbar, Sechste Lieferung, 1783. Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften (1966). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974. Hanfstaengl, Erika: Die Brüder Cosmas Damian und Egid Quirin Asam. München: Deutscher Kunstverlag, 1955. Heidegger, Martin: Die Zeit des Weltbildes (1938). In: Martin Heidegger: Holzwege. 6., durchges. Aufl. Frankfurt am Main: Klostermann, 1980, S. 73–110. Hernschier, Wolfgang: Ich wollte, ich wäre ein guter Schuhflicker… Das unglückliche Leben des bayerischen Astronomen Johann Nepomuck Fischer (1749-1805). Eine dokumentarische Biographie. Bassum: Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, 1997. Kittler, Friedrich: Computergraphik. Eine halbtechnische Einführung1998. Online verfügbar unter http://www.hydra.umn.edu/kittler/graphik.html, zuletzt geprüft am 21.11.2007. Kittler, Friedrich A.: Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999. Berlin: Merve, 2002. Kraus, Andreas: Die naturwissenschaftliche Forschung an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften im Zeitalter der Aufklärung. München: Verlag d. Bayer. Akademie d. Wissenschaften / Beck, 1978. Lacan, Jacques: Das Seminar. Buch XI. Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse (1964). Weinheim/ Berlin: Quadriga, 1987. Lambert, Johann Heinrich: Die freye Perspective oder Anweisung, jeden perspectivischen Aufriß von freyen Stücken und ohne Grundriß zu verfertigen. Zürich: Heidegger & Compagnie, 1759. Lambert, Johann Heinrich: La perspective affranchie de l'embarras du plan géométral. Zürich: Heidegger & Compagnie, 1759. Lambert, Johann Heinrich: Photometria sive de mensura et gradibus luminis, colorum et umbrae. Augusta Vindelicorum: Klett, 1760. Lambert, Johann Heinrich: Neues Organon oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrthum und Schein. Zweyter Band. Leipzig: Wendler, 1764. Lambert, Johann Heinrich: Photometrie (Photometria sive de mensura et gradibus luminis, colorum et umbrae) (1760). Hg. v. E. Anding. Leipzig: Engelmann, 1892. Larsen, Erik: L'opera completa di Van Dyck. Milano: Rizzoli, 1980. Milbiller, Joseph; Schmid, Ignaz, (anon.): Wundersame Begebenheit der mirakulosen Augenwendung des gnadenreichen Vesperbildes in der St. Peters Pfarrkirche zu München. Auf Verlangen vieler marianischen Verehrer, und Pflegkinder zum Druck befördert; als ein Schreckbild allen Freygeistern vor Augen gestellt. o.O. [München] 1783. Müller-Meiningen, Johanna (Hg.): Der blau gestreifte Reiter. Gemälde aus dem Münchner Stadtmuseum. München, Wolfratshausen: Münchner Stadtmuseum, Edition Minerva, 2000. Rittershausen, Joseph Sebastian: Die vornehmsten Merkwürdigkeiten der Residenzstadt München für Liebhaber der bildenden Künste. München: Lentner, 1787. Sartre, Jean-Paul: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie (1943). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1991. Schmid, Ignaz, (anon.): Eines rechtschaffenen Katholiken unmaßgeblicher Zweifel wider die Wahrheit des in einer jüngst erschienen Schrift behaupteten Mirakels, so sich in der Pfarrkirche zu St. Peter in München ereignet haben soll. o.O. [München] 1783. Schmid, Ignaz, (anon.): Urtheil ohne Vorurtheil oder kurze Verfassung der merkwürdigen Umstände jener wunderbaren Begebenheit, welche sich mit dem schmerzhaften Mariä oder sogenannten Vesperbild in St. Peters Pfarr Gotteshaus in München zugetragen hat. o.O. [München] 1783. Weißenbach, Joseph Anton: Und das heißt nun aufklären. Ein Versuch von e. unbekannten Verfasser. o.O. 1787. Wittmann, Reinhard: Eine bayerische Inquisitionsgeschichte. In: Frédéric Barbier (Hg.): Le Livre et l'Historien. Etudes offertes à Henri Jean Martin. Genf: Droz, 1997, S. 381–399. Wölfflin, Heinrich: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst (1915). 5. Aufl. München: Bruckmann, 1921.

[2] Milbiller; Schmid (anon.) 1783 Wundersame Begebenheit, o.P. [3] Schmid (anon.) 1783 Urtheil ohne Vorurtheil, S. 9. [4] Schmid (anon.) 1783 Urtheil ohne Vorurtheil, S. 9. [5] Vgl. Müller-Meiningen (Hg.) 2000 Der blau gestreifte Reiter, S. 100. Einen Teil davon, etwa 15 Kupferstiche, habe ich in der Graphiksammlung des Stadtmuseums eingesehen, darunter solche, auf denen das Gemälde halbwegs wiedererkennbar ist, aber auch solche, die lediglich eine inhaltlich ähnliche Szene angeben. Bei einigen handelt es sich um ganz unbeholfene Zeichnungen, die vielleicht nicht vor Ort, sondern aus dem Gedächtnis angefertigt worden sind. Bemerkenswert ist, dass keine der Darstellungen den Versuch macht, den Vorgang der Augenwendung wiederzugeben; es handelt sich einfach um mehr oder minder getreue Wiedergaben des Altarbildes. [6] Das Gemälde (ca. 1628) ist schon zu Lebzeiten van Dycks häufig kopiert worden und auch durch Kupferstichreproduktionen verbreitet worden (Vgl. Larsen 1980 L'opera completa di Van Dyck, S. 98). [7] Zu Johann de Pay (1600-1660) vgl. Müller-Meiningen (Hg.) 2000 Der blau gestreifte Reiter, S. 100. [8] Rittershausen 1787 Die vornehmsten Merkwürdigkeiten, S. 140. [9] Schmid (anon.) 1783 Urtheil ohne Vorurtheil, S. 5. [10] Schmid (anon.) 1783 Urtheil ohne Vorurtheil, S. 6. [11] Schmid (anon.) 1783 Urtheil ohne Vorurtheil, S. 12. [12] Schmid (anon.) 1783 Urtheil ohne Vorurtheil, S. 12. [13] Vgl. Dehio 1996 Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, S. 84 f. und Hanfstaengl 1955 Die Brüder Asam, S. 49-58. [14] Schmid (anon.) 1783 Eines rechtschaffenen Katholiken..., S. 11. [15] Schmid (anon.) 1783 Eines rechtschaffenen Katholiken..., S. 11. [16] Schmid (anon.) 1783 Eines rechtschaffenen Katholiken..., S. 11. [17] Wölfflin 1915/1921 Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, S. 247. [18] Sartre 1943/1991 Das Sein und das Nichts, S. 466. [19] Lacan 1964/1987 Das Seminar. Buch XI, S. 109. [20] Lacan 1964/1987 Das Seminar. Buch XI, S. 115 f. [21] Schmid (anon.) 1783 Eines rechtschaffenen Katholiken..., S. 7. [22] Schmid (anon.) 1783 Eines rechtschaffenen Katholiken..., S. 7. [23] Vgl. Lacan 1964/1987 Das Seminar. Buch XI, S. 100. [24] Lacan 1964/1987 Das Seminar. Buch XI, S. 102. [25] Lacan 1964/1987 Das Seminar. Buch XI, S. 113. [26] Vgl. dazu Cremonini 2005 Über den Glanz. [27] Lacan 1964/1987 Das Seminar. Buch XI, S. 103. [28] Heidegger 1938/1980 Die Zeit des Weltbildes, S. 8. [29] Lacan 1964/1987 Das Seminar. Buch XI, S. 59. [30] Heidegger 1938/1980 Die Zeit des Weltbildes, S. 106. [31] Vgl. Hernschier 1997 Ich wollte, ich wäre…, S. 28-31. [32] Vgl. Kraus 1978 Die naturwissenschaftliche Forschung, S. 67. [33] Fischer 1783 Vernünftige Gedanken, S. 34. [34] Fischer 1783 Vernünftige Gedanken, S. 37. [35] Fischer 1783 Vernünftige Gedanken, S. 54. [36] Vgl. Lambert 1760 Photometria. [37] Fischer 1783 Vernünftige Gedanken, S. 40 f. [38] Fischer 1783 Vernünftige Gedanken, S. 42. [39] Fischer 1783 Vernünftige Gedanken, S. 48. [40] Fischer 1783 Vernünftige Gedanken, S. 56. [41] Vgl. Crary 1990/1996 Techniken des Betrachters, S. 43: „Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Camera obscura plötzlich nicht mehr gleichbedeutend mit der Herstellung eines der Wirklichkeit entsprechenden Bildes. Abrupt brechen diese zuvor regelmäßig wiederholten Behauptungen ab.“ [Meine Hervorhebungen, SG]. [42] Vgl. Lambert 1759 Die freye Perspective. [43] Lambert 1760/1892 Photometrie, S. 6. [44] Lambert 1764 Neues Organon. Zweyter Band, S. 258. [45] Kittler 1998 Computergraphik, o.P. [46] Lambert 1764 Neues Organon. Zweyter Band, S. 421. [47] Lambert 1764 Neues Organon. Zweyter Band, S. 421. [48] Vgl. Kittler 2002 Optische Medien, S. 22: „Kant, Lamberts jüngerer Freund und Schüler, braucht nur noch hinzugehen und diese ‚transzendente Optik’ zu etwas zu verallgemeinern, was seitdem Transzendentalphilosophie heißt.“ [49] Lambert 1759 La perspective affranchie, S. 168. [50] Foucault 1966/1974 Die Ordnung der Dinge, S. 377. [51] Bexte 2002 Denkbilder, o.P. [52] Foucault 1966/1974 Die Ordnung der Dinge, S. 389, vgl. ebd., S. 384 „Der Mensch ist in der Analytik der Endlichkeit eine seltsame, empirisch-transzendentale Dublette, weil er ein solches Wesen ist, in dem man Kenntnis von dem nimmt, was jede Erkenntnis möglich macht.“ [53] Fischer 1781 Theorie des Schielens, S. 6. [54] Fischer 1781 Theorie des Schielens, S. 5. [55] Fischer 1781 Theorie des Schielens, S. 5. [56] Hernschier 1997 Ich wollte, ich wäre…, S. 44. [57] Hernschier 1997 Ich wollte, ich wäre…, S. 44 [58] Zit. nach Hernschier 1997 Ich wollte, ich wäre…, S. 44. [59] Weißenbach 1787 Und das heißt nun aufklären, S. 48. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||